S’adapter ou mourir : quel avenir pour l’hôtellerie de montagne ?

Imaginez réserver vos vacances d'hiver, et découvrir des pistes de ski en herbe.

C’est la réalité à laquelle certaines stations de basse et moyenne montagne doivent faire face aujourd’hui.

Pour certaines, la fermeture est déjà là.

Il y a un mois la fermeture annoncée de la station de l’Alpe du Grand Serre a fait grand bruit. Cette station d’Isère a pourtant des pistes qui culminent à plus de 2000 mètres d’altitude.

Au final, ce sont plus de 180 domaines skiables qui ont fermé en France depuis les années 70 avec une accélération depuis les années 2000.

Pour les stations de ski, le réchauffement climatique n’est plus une menace lointaine, mais une réalité tangible :

- moins d’enneigement chaque année.

- des investissements coûteux pour compenser le manque d’enneigement

- des communes qui subventionnent les stations dans le rouge

Face à ces défis, deux options s’offrent à elles :

- Continuer d’investir coûte que coûte, quitte à s’endetter pour un avenir qui semble déjà scellé.

- Préparer l’avenir avec une transition en douceur, assurant ainsi une survie économique.

L’exemple de Metabief, la station pionnière de la transition

C’est cette deuxième voie a qu’a choisi de prendre une petite station du Jura Metabief.

En 2016, au moment de faire face au besoin de renouvellement des infrastructures et un investissement chiffré à 20 millions d’euros, la commune a décidé de lancer une étude de modélisation pour évaluer la baisse de l’enneigement dans les années à venir.

Le résultat a conclu à une fermeture du domaine skiable à l’horizon 2035.

La commune a donc décidé de rénover pour maintenir l’activité ski mais d’utiliser les fonds pour financer la diversification et une activité touristique 4 saisons: base de loisirs, VTT, trail, événements sportifs et culturels.

Un chiffre d'affaires hors saison qui, même s'il est modeste, permet de ne plus s’endetter inutilement et de préparer l’après-ski.

Pendant ce temps, d’autres stations persistent et continuent de s’endetter, allant même jusqu’à des solutions absurdes comme faire venir la neige par camion ou par hélicoptère.

Pyrénées : une station de ski se fait livrer de la neige par hélicoptère

Pour l’activité hôtelière, s’engager dans une transition écologique, c’est bien plus que simplement retirer le plastique. C’est évaluer les risques liés au réchauffement climatique et repenser son modèle économique si nécessaire.

Face au réchauffement climatique, il existe deux stratégies pour y faire face :

- une stratégie d’atténuation : limiter l’impact environnementale de son activité pour limiter la hausse des températures

- une stratégie d’adaptation : la hausse des températures a et continuera d’avoir des conséquences visibles et tangibles. Il s’agit donc d’adapter son modèle économique et ses infrastructures 🏨

Aujourd’hui, à la montagne, c’est tout un éco-système qui est menacé de faillite.

Alors quel avenir pour le tourisme de montagne ?

Le développement des activités d’été suffira-t-il à pallier la fin de l’or blanc ?

Pas sûr. Les scientifiques annoncent qu’un réchauffement des températures mondiales de 4 degrés d’ici 2100 entraînerait la mise hors service de 98 % des 2234 stations de sports d’hiver européennes.

Même les plus grandes stations d’altitude ont déjà amorcé la transition comme Val Thorens ou Tignes.

Val Thorens en Été : Une Saison d'Intensité et d'Aventure

D’après son rapport « Les stations de montagne face au changement climatique » du 6 février 2024, la Cour des comptes annonce qu’« avec 53,9 millions de journées-skieur, la France se classe au deuxième rang mondial du tourisme hivernal, juste derrière les États-Unis ». Tout en rappelant que les territoires de montagne en France se sont rendus économiquement dépendants de la monoculture du ski depuis le développement des stations dans les années 1950, à travers les plans neige.

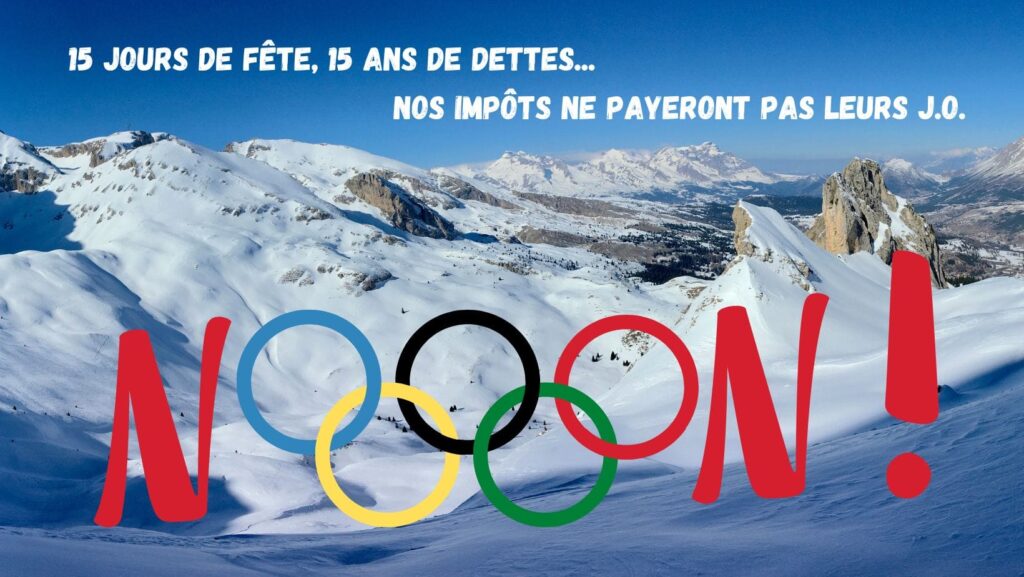

A l’heure des JO d’hiver dans les Alpes, la question est sur toute les lèvres et déclenchent des polémiques.

« Il y a une promesse politique de “faire avec l’existant”, mais, à partir du moment où la neige n’existera pas et qu’on va devoir la fabriquer, déjà, c’est faux », pointe Valérie Paumier, fondatrice de l’association Résilience Montagne. Et elle ajoute : « De facto, des Jeux sobres et durables, ça n’existe pas. »

Pour Valérie et l’association Résilience Montagne, il s’agit de penser des montagnes habitées, loin de la monoculture du ski : « On devrait parler de montagnes à vivre maintenant, plutôt que de montagnes à skier », et réinventer « des lieux à vivre à l’année, qui ne dépendent pas du tourisme de masse ». Là semblent être les vraies nécessités pour les Alpes à l’horizon 2030 !

L’enjeu sera également nous concernant individuellement, de réaliser que le ski tel qu’on l’a connu étant plus jeune n’existe plus et n’existera plus. Il faut l’accepter et en faire le deuil.

A nous de découvrir une autre façon de fréquenter la montagne.

JO d'hiver 2030 : une catastrophe écologique et sociale annoncée